ホーム >

Q&A よくいただく質問

よくいただくご質問をQ&Aにてお答えしております。ご質問がございましたら事前相談会等でもご質問をお受けしておりますので、お気軽にご来場ください。

| 事前に準備しておいた方がいいことはありますか? |

|---|

|

縁起でもない。そう思われるかもしれませんが、もしものときはいつになるかわかりません。 お送りすることに専念するためには、少しの準備でもそのときの助けになります。 ・葬儀会場はどこにするか ・どんな形で葬儀をするか ・何人くらい参列して頂くか ・遺影の写真 など事前に準備できることはたくさんあります。 誰もが安心してその時を迎えられるように、できることはしておくことも大切です。エンディングノートなどへ記入をした場合も大切な人に伝えておきましょう。 クオーレ平安では事前のご相談も承っております。お気軽にお問い合わせくださいませ。 |

| 菩提寺がないときはどうすればいいの? |

|---|

|

昨今、特定のお寺とのお付き合いがない(菩提寺がない)方も増えてきております。仏教のことは全くわからないけど、仏式で送りたい。そのような想いの方もたくさんいらっしゃると思います。 お悩みの方のご希望を伺い、条件に近いお寺様を御案内することもできますので、クオーレ平安にご相談ください。 菩提寺が遠方の場合は、まず、そちらにご連絡して頂くことをお勧め致します。 |

| もしものときに準備するものはなにかありますか? |

|---|

|

もしものときが訪れた場合、故人様をご安置しなければなりません。 ご自宅にお連れした場合、ご準備頂きたい物がございます。敷布団、シーツ(白が望ましい)、タオル2~3枚。仏式の場合で自宅にお線香をあげる道具がある場合はそちらも拝借致します。(お線香あげる道具がご自宅にない場合は弊社でもご用意できます) また、仏式の場合、樒、団子、一膳飯、浄水の準備が必要となりますが、樒、団子は弊社で準備します。(浄土真宗は団子、一膳飯、水の準備は不要です) |

| 死亡診断書(死体検案書)・死亡届はどうすればいいの? |

|---|

|

臨終を迎え、医師が診断を終えて、死亡が確認された後、死亡診断書(死体検案書)が発行されます。 死亡診断書(死体検案書)は重要な書類であり、その後のお手続きや証明に必要になります。再発行には追加の費用が掛かるので紛失にはご注意ください。 診断書には死亡届がセットになっており、役所に提出する際に必要となります。死亡届は基本的にお身内の方でご記入頂き、押印が必要です。(※シャチハタ不可) ご記入頂ければ、葬儀社にてお預かりし、役所への提出を代行して行います。(お身内の方、隣保班の方でも届出は可能です) なお、診断書は後に様々なお手続きで必要となります。複数枚複写(コピー)し、お手元での保管をおすすめ致します。(原本は役所への提出後は返却されません)記入の仕方はスタッフが御案内致します。 |

| 葬儀と告別式は何が違うのですか? |

|---|

|

葬儀は本来、故人を「この世」から「あの世」へ引き渡すための宗教的な儀礼のことをさします。 告別式は、会葬者が遺族に慰めの言葉をかけ、一人ひとり焼香などをして故人に別れを告げる儀式です。 葬儀と告別式の違いは、その儀式が宗教的なものか、社会的な儀礼かという差異です。 |

| 御布施っていくらぐらい包めばいいの? |

|---|

| お寺との関係が希薄になりつつある昨今、葬儀の際に必要になる御布施についてはどなたも気になるところであると思われます。しかし、御布施はお寺や戒名(法名・法号など)、故人様のお寺との付き合い方など、様々な要素によって異なってきます。相場はありません。難しいことかもしれませんが、しっかりとお寺様とのお話し合いが必要となってくるでしょう。伺うことは失礼ではありません。 |

| 棺に納めることができないものはありますか? |

|---|

|

想い出の品を棺にお納めしたいと思われる方も多いと思いますが、副葬品として棺にお納めできない品もございます。富士市・富士宮市で多少異なりますが、ほぼ、共通しています。例として、 ◆危険物:ペースメーカー、アルコール、ライター、スプレー缶、電池など ◆プラスチック・ビニール・化学合成繊維製品:化繊衣類、靴、サンダル、ゴム、ゴルフボールなど ◆ガラス製品・貴金属製品:メガネ、入歯、宝石類、電化製品、磁石、硬貨、金属類など ◆燃えにくいもの:ドライアイス、寝具類、厚手の服、皮、果物など ◆紙類:書籍、厚手・多量の紙、千羽鶴、アルバムなど 上記の物品はご遺骨の損傷、炉の損傷、有害な煙の発生などに繋がるため、ご注意くださいませ。 |

| 「お清めの塩」のしきたりについて教えてください。 |

|---|

|

参列した方の体を清めるための塩が配られることがよく見られます。 その手順は、家人に、家に入る前に、胸元→背中→足元の順で左右にふりかけてもらうのが正式な形です。一人の場合は、自分で胸、背中、足と掛けていきますが、背中は肩越しにふりかけるのが良いでしょう。なお、宗旨により「お清めの塩」が無い場合もございます。 |

| 故人の銀行貯金等は死亡がわかった時点で口座が停止してしまうのですか? |

|---|

|

故人の銀行預金や郵便貯金は死亡の時点から遺産として相続の対象になるため、金融機関は名義人の死亡を知った時点からその預貯金口座を停止する義務があり、窓口からもキャッシュカードでも引き出すことができなくなります。 一方で葬儀は突然のことで、費用については窓口で引き出しに応じてくれます。 しかし、引き出す金額には限度があり、通常の場合、150万円まで。口座の名義人に代わって家族などの名義人以外の人が引き出すため、書類や保証人などが必要な場合があります。 |

| 喪中はがきはどうすればいいの? |

|---|

|

喪中はがきは、新年の挨拶を欠くことをお詫びするためのもので「喪中・年賀欠礼状」と言います。 喪中はがきを出すタイミングとして、一般的に考えられるのは、年賀状を書き始める前にお送りするのが望ましいでしょう。年賀状の準備は人によりまちまちではありますが、郵便局の年賀状販売開始が毎年11月1日頃であったり、郵便局の年賀状引き受け開始は12月15日頃になるため、遅くとも12月初旬にはお送りしたいものです。但し、あまりに早すぎると、受け取った相手が喪中はがきの存在を忘れてしまうことも考えられるので注意が必要です。 |

| お香典を包む際に何か注意する事はありますか? |

|---|

|

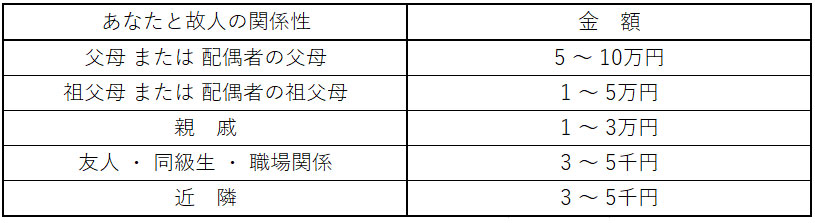

お香典を包む際に注意する事は3つあります。まず、香典袋には金額と住所、氏名を必ず記入してください。次に、参列する葬儀のご宗派を確認してください。宗教・宗派によってお香典の表書きが変わります。 仏式の葬儀の際、一般的には「御霊前」と書きますが、浄土真宗の場合は即身成仏の為「御仏前」と書きます。 また、忌明け(四十九日)後の法要の表書きは黒白の水引を使い「御仏前」と書きます。「御供物料」と書く場合もあります。最後に、お香典に用いるお札は古いものを使用します。新しいお札は「前もって準備をした」という意味合いに受け取られてしまい、一般的には失礼にあたると言われます。 もし、新しいお札しかない様でしたら折目をつけてお渡しするのが礼儀となります。(ただし、近年では手軽に新しいお札が用意できるようになったことから、新しいお札でも失礼にあたらないと言われるようにもなってきています。) お香典の相場に関して、決まりはありません。一般的な相場としては、3,000円か5,000円。お付き合いが深ければ1万円以上が一般的なようです。但し、地域や班の風習や決めごとがある場合や相手方に香典を頂いている場合はそちらも考慮する必要があります。一般的に偶数は避けますが、2万円は認められているようです。

|

| 葬儀に出席する際はどのような服装が適切ですか? |

|---|

| 通夜も葬儀・告別式も喪服で伺うのが礼儀です。ただし、諸事情により準備が間に合わなければ、略式(地味な平服)でも構いません。できるだけ弔意を表す服装を心がけましょう。 |

| 弔問のとき、お悔やみの言葉はどのようにすれば良いでしょう? |

|---|

|

ご遺族は悲しみに暮れる間もなく、通夜や葬儀の準備に忙しく時間に追われておられます。ですから、お悔やみは「このたびはご愁傷さまです」など簡潔な言葉を心掛けましょう。故人の死に際の様子などは、こちらから伺うのは避けた方がいいでしょう。 また、忌み言葉(苦しい・つらいといった不幸を連想させる言葉や、重ね重ね、たびたびといった不幸が重なるイメージの重ね言葉など)の使用も避けた方がよいでしょう。 |

| お数珠の正しい持ち方ってありますか? |

|---|

| 宗派によって異なるものの、一般的には、使わない時は左手で持ち、合唱する時は房が真下にくるように両手にかけます。短い数珠は、両手の親指と人さし指の間にかけ拝みます。長い数珠は両手中指にかけ、手のひらで静かにもみこむように拝みます。 |

| 焼香の作法に決まりはありますか? |

|---|

| 宗派によって作法には違いがありますが、一般的には、仏・法・僧に対して3回捧げられると言われます。しかし、近年では時間の都合で心を込めて1回という場合が増えています。何よりも故人を偲ぶ心が大切でしょう。 |

| 弔辞を頼まれたけど…… |

|---|

| 弔辞は故人を弔い送るのみではなく、生前の業績を称え、故人の人と、なりや経歴を参列者に伝えるのが目的です。長さに決まりはありませんが、1人3~5分程度が望ましいでしょう。忌み言葉に注意しつつ、節度をもった表現での奉読を心掛けましょう。 |

| 通夜・葬儀に出席することができない場合はどうすればよいでしょうか? |

|---|

|

突然の訃報をいただき、世情などに於いて、お通夜・葬儀・告別式に参列できない場合、まずご遺族に連絡をしお悔やみを伝え、弔電で故人への想い、ご遺族へのいたわりを伝えましょう。葬儀が会館などで行われる場合はそちらに送るのが一般的です。日程や会場を把握し、インターネットや電話にて各通信会社に申し込みましょう。 次にお香典を用意し、後日伺えるなら早めに弔問しましょう。弔問が難しければ、お悔み状(おわびと出席できない理由を記す)を添えて、現金書留で早めに送ります。遅くとも忌明け、四十九日までには送りましょう。 |

| 訃報を知ったのが葬儀後のときはどうすればいいですか? |

|---|

|

家族葬の台頭などで、訃報を知る術がないことも増えてきています。訃報を知った時点で電話でお悔みを述べることが大事だと思われます。葬儀後にご自宅などに弔問に伺った際は、弔問できなかった理由の説明ではなく、非礼をお詫びすることが大切です。その後、お香典を差し出し、仏前にお参りをしましょう。さらに丁寧なご弔問にする場合は御供物も持参するとよいでしょう。 (※但し、最近では香典や供物など辞退されている場合は、あまり強引にお渡しすることは避けましょう。)尋ねる際は必ず先に都合を伺い、長居は避けた方が無難です。現金書留で香典を送る際も、一方的に送るのではなく、事前にお伝えしておいた方が望ましいでしょう。(相手方の事情を汲むことも大切です) |

| 相手が喪中のとき、お中元やお歳暮はどうしますか? |

|---|

|

お中元やお歳暮はお祝い事ではなく感謝の気持ちの表れなので贈っても構いません。しかし、紅白の水引のついたノシは避けたほうが無難です。白紙に「御中元」「御歳暮」と書いた短冊をつけると良いでしょう。 但し、相手方がお葬式をしたばかりで、贈答などに抵抗がある場合は四十九日をすぎてからにしてもよろしいかもしれません。又は、その年は送らず、翌年あらためて「昨年は喪中でしたので」と、いつもより少し多めの金額の品物を贈る方法もあるようです。 いずれにしても、こちらの気持ちがしっかり伝わる贈り方をしたいものですね。 |

| 喪中の相手に年賀状を出してしまったら…… |

|---|

|

もし、喪中と知らずに年賀状を出してしまった場合は、非礼を詫びるあいさつ状を出します。文面は、年賀状を出してしまったお詫びとお悔やみの言葉になります。時節柄、寒中見舞いを兼ねた文でよいでしょう。 服喪中の方へのあいさつをする場合は 寒中見舞い が適しています。また、年始状として、「謹賀」「おめでとう」などお祝いの言葉を書かない年始のあいさつ状を出すこともあります。 |